Il est tout à fait légal de vendre un mobil-home de plus de 20 ans, à condition de bien respecter les obligations légales et les contraintes spécifiques imposées par le camping.

Risques juridiques liés à la vente d’un mobil-home de plus de 20 ans : comprendre les principales obligations

La transaction d’un mobil-home ancien s’inscrit pleinement dans le cadre du droit commun de la vente, avec une attention particulière portée sur plusieurs documents essentiels et responsabilités du vendeur. Le certificat de conformité demeure obligatoire, même pour un modèle ancien, garantissant que le mobil-home respecte les normes minimales en vigueur. De plus, la réglementation mobilière impose que le contrat de location de l’emplacement soit transférable et à jour pour valider la vente.

Ces éléments légaux protègent l’acheteur face aux vices cachés et aux défauts structurels fréquents dans les mobil-homes de longue durée, comme les infiltrations ou les défaillances électriques. La responsabilité du vendeur peut ainsi être engagée en cas de dissimulation d’un défaut majeur.

Comment évaluer la valeur d’un mobil-home de plus de 20 ans pour une vente optimisée ?

Le prix d’un mobil-home ancien dépend surtout de son état et de son emplacement. Par exemple, un modèle en bon état dans un camping 2-3 étoiles se négocie entre 5 000 et 12 000 euros, tandis qu’un mobil-home rénové dans un camping 4 ou 5 étoiles peut atteindre des prix allant jusqu’à 25 000 euros. Au contraire, les mobil-homes nécessitant des travaux importants s’échangent souvent entre 3 000 et 8 000 euros.

| 🚩 État du mobil-home | ⛺ Type de camping | 💶 Prix moyen en euros |

|---|---|---|

| Bon état général | Camping 2-3 étoiles | 5 000 – 12 000 € |

| Rénové récemment | Camping 4-5 étoiles | 15 000 – 25 000 € |

| Nécessitant des travaux | Tous types | 3 000 – 8 000 € |

Critères d’évaluation à privilégier

- 🔧 État de la toiture, des murs et de l’étanchéité, points clés pour éviter de futures litiges liés aux vices cachés.

- 📍 Emplacement du mobil-home, dans un camping haut de gamme ou bord de mer augmentant la valeur.

- 🛠 Travaux récents réalisés en cuisine, salle de bain et isolation pour optimiser la proposition commerciale.

- ⚡ Diagnostic technique des installations électriques pour rassurer l’acheteur sur la sécurité.

Démarches légales à suivre pour sécuriser la vente d’un mobil-home plus vieux que 20 ans

Avant de procéder à la vente, il est impératif d’obtenir l’accord préalable du camping, car certains établissements limitent la présence de mobil-homes anciens pour des raisons de conformité ou d’image. Ce consentement est souvent inscrit dans le contrat de location de l’emplacement.

En plus de ce point, le vendeur doit préparer un contrat de vente clair, mentionnant l’état du bien, les diagnostics, ainsi que les conditions du transfert de propriété. La coordination avec le gestionnaire jouera un rôle majeur pour assurer un transfert fluide du contrat d’emplacement et éviter toute contestation.

Pièges à éviter dans la rédaction du contrat et la préparation de la vente

- ⚠ Ne pas fournir le certificat de conformité, qui est une obligation contractuelle et légale.

- ⚠ Ignorer la vérification du contrat de location du terrain, qui peut bloquer la reprise par le nouvel acquéreur.

- ⚠ Cacher des défauts structurels ou techniques pouvant provoquer des actions en justice pour vices cachés.

Conseils pour préparer et valoriser un mobil-home ancien avant sa mise en vente

Optimiser la présentation simplifie la négociation. Un nettoyage approfondi et quelques rénovations ciblées sur la cuisine et la salle de bain améliorent l’apparence et la valeur commerciale. L’aménagement d’une terrasse propre et agréable attire aussi les acheteurs potentiels, leur offrant un aperçu vivant du potentiel du bien.

La mise en valeur des systèmes d’isolation et de chauffage est essentielle, notamment pour un usage hors saison. Un mobil-home bien équipé et conforme aux normes actuelles attirera plus facilement des acquéreurs avertis.

Éléments à mettre en avant pour séduire l’acheteur

- 💡 Cuisine équipée et fonctionnelle avec réfrigérateur récent et plaques en bon état.

- ❄ Isolation renforcée apportant confort thermique et économies.

- 🔥 Système de chauffage performant garantissant un habitat utilisable toute l’année.

- 🌳 Aménagement extérieur soigné (terrasse, espaces verts).

Quels sont les risques et responsabilités du vendeur au moment de la transaction ?

Le vendeur engage sa responsabilité en cas de non-conformité, défauts non déclarés ou absence de documents obligatoires. La présence d’un diagnostic technique complet, notamment sur l’électricité, évite de nombreux litiges. La loi protège aussi l’acheteur contre les vices cachés, ce qui peut entraîner l’annulation de la vente ou une baisse du prix après conclu.

Enfin, la remise du contrat de vente officiel et la communication claire des charges liées au terrain garantissent une transparence nécessaire pour une transaction sécurisée.

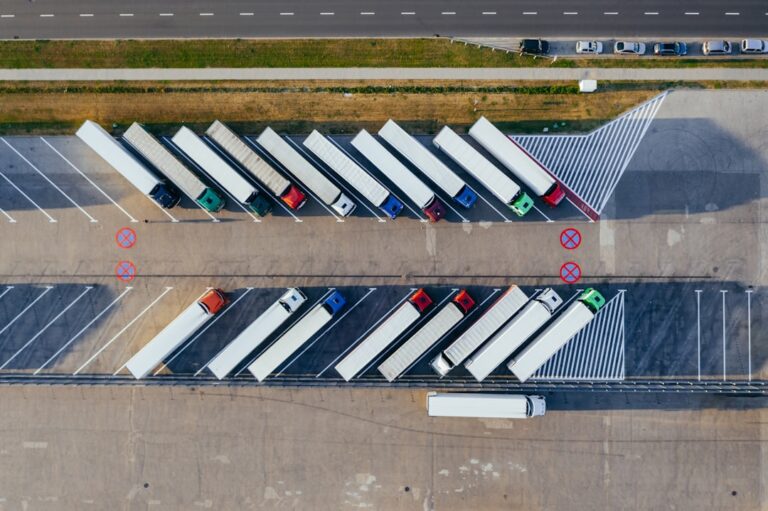

Stratégies pour une commercialisation efficace d’un mobil-home ancien

La vente d’un mobil-home de plus de 20 ans s’appuie sur une démarche commerciale précise. Utiliser des photos de haute qualité met en valeur les atouts et attire plus rapidement les acheteurs. Détailler l’annonce sur les plateformes spécialisées, tout en informant sur la situation du mobil-home dans le camping, permet de cibler une audience qualifiée.

Le bouche-à-oreille entre propriétaires et les réseaux locaux constituent aussi des leviers puissants afin d’accélérer la vente.

- 📸 Photos professionnelles, incluant intérieur et extérieurs.

- 📝 Annonce détaillée avec précision sur rénovation, état et emplacement.

- 👥 Partage dans les réseaux du camping et via agences spécialisées.

- 💬 Communication claire sur les contraintes juridiques et techniques.

FAQ optimisée SEO autour des risques juridiques et la vente d’un mobil-home de plus de 20 ans

{« @context »: »https://schema.org », »@type »: »FAQPage », »mainEntity »:[{« @type »: »Question », »name »: »Peut-on vendre lu00e9galement un mobil-home de plus de 20 ans ? », »acceptedAnswer »:{« @type »: »Answer », »text »: »Oui, aucune loi franu00e7aise ne prohibe la vente du2019un mobil-home ancien, mais il faut respecter les ru00e8gles concernant le certificat de conformitu00e9 et le transfert du contrat de location. »}},{« @type »: »Question », »name »: »Quels documents sont obligatoires pour vendre un mobil-home ancien ? », »acceptedAnswer »:{« @type »: »Answer », »text »: »Il faut fournir le certificat de conformitu00e9, le contrat de location de lu2019emplacement u00e0 jour, un u00e9tat des lieux pru00e9cis et idu00e9alement un diagnostic technique comme lu2019u00e9lectricitu00e9. »}},{« @type »: »Question », »name »: »Quels sont les risques juridiques liu00e9s u00e0 la vente du2019un mobil-home de plus de 20 ans ? », »acceptedAnswer »:{« @type »: »Answer », »text »: »Les principaux risques concernent la responsabilitu00e9 du vendeur en cas de vices cachu00e9s non du00e9claru00e9s, lu2019absence de certificat de conformitu00e9, et des refus abusifs du camping dans le transfert du contrat. »}},{« @type »: »Question », »name »: »Comment estimer la valeur du2019un mobil-home ancien ? », »acceptedAnswer »:{« @type »: »Answer », »text »: »Lu2019u00e9tat gu00e9nu00e9ral, la qualitu00e9 des ru00e9novations et lu2019emplacement dans le camping du00e9terminent la valeur, avec des prix moyens allant de 3 000 u00e0 25 000 euros selon conditions. »}},{« @type »: »Question », »name »: »Quelles du00e9marches administratives sont nu00e9cessaires apru00e8s la vente ? », »acceptedAnswer »:{« @type »: »Answer », »text »: »Il faut assurer la signature du contrat de vente, le transfert du contrat du2019emplacement avec le camping, et la souscription du2019une assurance par le nouvel acquu00e9reur. »}}]}Peut-on vendre légalement un mobil-home de plus de 20 ans ?

Oui, aucune loi française ne prohibe la vente d’un mobil-home ancien, mais il faut respecter les règles concernant le certificat de conformité et le transfert du contrat de location.

Quels documents sont obligatoires pour vendre un mobil-home ancien ?

Il faut fournir le certificat de conformité, le contrat de location de l’emplacement à jour, un état des lieux précis et idéalement un diagnostic technique comme l’électricité.

Quels sont les risques juridiques liés à la vente d’un mobil-home de plus de 20 ans ?

Les principaux risques concernent la responsabilité du vendeur en cas de vices cachés non déclarés, l’absence de certificat de conformité, et des refus abusifs du camping dans le transfert du contrat.

Comment estimer la valeur d’un mobil-home ancien ?

L’état général, la qualité des rénovations et l’emplacement dans le camping déterminent la valeur, avec des prix moyens allant de 3 000 à 25 000 euros selon conditions.

Quelles démarches administratives sont nécessaires après la vente ?

Il faut assurer la signature du contrat de vente, le transfert du contrat d’emplacement avec le camping, et la souscription d’une assurance par le nouvel acquéreur.